Dante vive con noi: nel Dantedì ricordiamo espressioni e modi di dire quotidiani presi dal Sommo Poeta

di ANNA MARIA STEFANINI-

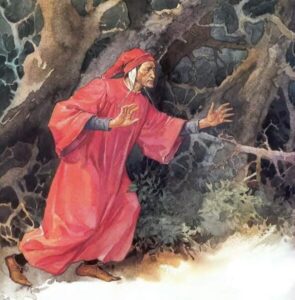

Oggi, 25 marzo è il Dantedì, giorno in cui, secondo gli studiosi, nella primavera del 1300 Dante intraprese il viaggio nell’aldilà. Dante vive con noi: molte espressioni che usiamo quotidianamente sono prese dalla Divina Commedia.

Quando consigliamo a qualcuno di lasciare perdere gli stupidi e gli invidiosi, diciamo: – Non ti curar di loro, ma guarda e passa. Dal canto III dell’Inferno, che Dante fa pronunciare al suo Maestro Virgilio: «non ragionan di lor, ma guarda e passa» (verso 51).

Quando diciamo a qualcuno che il suo modo di fare e le sue frecciatine non ci scalfiscono minimamente, non ci toccano, usiamo l’espressione “non mi tange”. Siamo nel canto II, e a parlare questa volta è Beatrice, la Donna amata ed elevata da Dante, che il poeta ha visto pochissime volte e alla quale forse non ha mai rivolto parola: «I’ son fatta da Dio, sua mercé, tale, / che la vostra miseria non mi tange» (versi 91-92).

Per non parlare del meraviglioso canto V, quello di Paolo Malatesta e Francesca da Rimini, dove la parola amore apre quegli otto endecasillabi che tutti almeno una volta abbiamo letto, amato e sentito citare o declamare da altri: «Amor, ch’al cor gentil ratto s’apprende, / prese costui de la bella persona / che mi fu tolta; e ’l modo ancor m’offende.

Amor, ch’a nullo amato amar perdona, / mi prese del costui piacer sì forte, / che, come vedi, ancor non m’abbandona. / Amor condusse noi ad una morte: / Caina attende chi vita ci spense» (versi 100-107). È un canto straziante, che racconta una storia drammatica. I due innamorati furono scoperti e brutalmente uccisi dal fratello di Paolo, Gianciotto Malatesta, marito di Francesca.

Quando Dante chiede a Paolo e Francesca (Francesca parlerà sempre per entrambi) come si sono innamorati, come scoccò la scintilla, Francesca gli risponde che stavano leggendo di come Lancillotto si innamorò di Ginevra. Un certo Galeotto (Galehaut nel romanzo), amico sia di Ginevra sia di Lancillotto, fece da tramite e avvertì l’uno dei sentimenti dell’altro. Ecco perché Francesca dice a Dante: «Galeotto fu ’l libro e chi lo scrisse: / quel giorno più non vi leggemmo avante» (versi 137-138). Durante quella lettura Paolo e Francesca si baciarono, rispecchiandosi nella passione di Ginevra e Lancillotto.

Anche oggi galeotto viene usato per indicare qualcuno o qualcosa che ha avuto il merito di far incontrare e unire due cuori.

E ancora, quando una situazione ci fa paura, ci fa tremare le vene e i polsi («ch’ella [la lupa] mi fa tremar le vene e i polsi»; canto I dell’Inferno, verso 90). Quando una situazione non si può più cambiare diciamo che ormai cosa fatta capo ha («Capo ha cosa fatta»; canto XXVIII dell’Inferno, verso 107).

Il sinonimo d’Italia è da sempre Bel Paese («del bel paese là dove ’l sì suona»; canto XXXIII dell’Inferno, verso 80), appellativo dovutole per il clima mite, per i paesaggi, per la cultura e la storia; a volte questa espressione viene usata anche con una sfumatura ironica o negativa.

Senza infamia e senza lode («coloro / che visser sanza ‘nfamia e sanza lodo»; canto III dell’Inferno, versi 35-36) è il marchio ldei mediocri, di coloro che non si sbilanciano, non prendono una posizione, fanno il loro dovere, ma non eccellono in niente.

“Lasciate ogni speranza, voi ch’entrate” («Lasciate ogni speranza, voi ch’intrate»; canto III dell’Inferno, verso 9), scritta incisa sulla porta dell’Inferno, verso celeberrimo che veniva affisso spesso fuori dai licei occupati o scritto genericamente sui muri d’ingresso delle scuole, per scoraggiare o mettere paura alle matricole. Questo verso dantesco è stato usato anche a mo’ di striscione da alcune tifoserie per incutere timore agli avversari.

“Stai fresco o stai fresca” («là dove i peccatori stanno freschi»; canto XXXII dell’Inferno, verso 117) diciamo al nostro amico o alla nostra amica che aspettano la chiamata o il messaggino dalla persona amata e che non arriverà mai.

«Fatti non foste a viver come bruti, ma per seguir virtute e canoscenza». Parole di Ulisse contenute nel canto XXVI dell’Inferno (versi 119-120), che ricordano all’uomo di ogni tempo che il suo intelletto è stato creato per accogliere il sapere e coltivare la virtù, contro ogni forma di brutalità e irrazionalità.