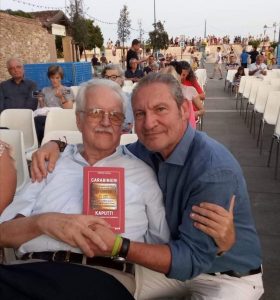

Riceviamo da Maurizio Piccirilli, giornalista e scrittore e pubblichiamo: “L’ultimo bambino deportato a lasciare il lager di Auschwitz. Un incontro incredibilmente appassionante avvenuto a Caorle durante il Premio Papa-Hemingway alcuni anni fa. Quel primo contatto si è trasformato in una simpatia e amicizia tanto che alcuni anni dopo Oleg Mandic, questo il suo nome, mi ha fatto l’onore di presentare sempre a Caorle il mio libro “Carabinieri Kaputt” sulla deportazione dei carabinieri.

I capelli bianchi, folti. Baffi importanti e un sorriso sempre presente. Un uomo che ispira serenità. Un uomo di 89 anni che ha conosciuto l’inferno. E ne è uscito vivo. Oleg Mandic è stato l’ultimo bambino a uscire da Auschwitz. “Fui io a chiudere il cancello sotto la famigerata scritta Arbeit macht frei”. Era il 4 marzo del 1945. I russi erano entrati nel campo di sterminio il 27 gennaio ma Oleg , sua mamma Neredvena e la nonna Olga rimasero altri quaranta giorni prima di essere trasferiti prima a Cracovia e poi a Mosca da dove raggiunsero la Croazia loro terra d’origine. Il nostro incontro a Caorle durante il Premio Papa Hemingway è stata una vera epifania. Un uomo che è simbolo di questa Europa oggi così lacerata nonostante la pandemia ci accomuni tutti in un dramma epocale. Lui in parte austriaco, in parte croato e italiano nello stesso tempo. Sopravvissuto allo sterminio nazista e testimone per un futuro di pace.

Oleg Mandic finì internato con nonna e madre verso la metà del 1944, presi prigionieri per rappresaglia essendo il padre e il nonno esponenti della Resistenza jugoslava agli ordini di Tito.  “Cercavano mio padre e non trovandolo presero mia madre, mia nonna e me. Dapprima fummo rinchiusi nel carcere di Rijeka. Il giorno dopo fummo caricati su un treno. Nessuno sapeva quale fosse la destinazione. Il viaggio durò tre notti e due giorni. Ammassati in un vagone. Sul pavimento paglia.” Aveva 10 anni ed è riuscito, per quei casi fortunati del destino, uscire vivo dal lager della soluzione finale. Oleg riuscì a evitare di essere diviso dalla mamma, almeno per alcuni mesi. Poi i tedeschi scoprirono che era più grande e fecero per trasferirlo. Sulla casacca il triangolo rosso segno distintivo dei detenuti politici. Sul braccio il numero IT1894888. “ Eliminavano le persone senza pietà ma – ricorda Olega Mandic – per trasferire un prigioniero da un settore a un altro doveva passare una visita medica”. E così il bambino jugoslavo si trovò faccia a faccia con il dottor Morte, Joseph Mengele. “Mi sorrise ma non mi degnò di troppa attenzione. Era ossessionato dai gemelli. Ce ne erano quindici coppie a quel tempo nell’ospedaletto del campo”. Un giorno Mengele lo sorprese mentre faceva fiori di carta scosse la testa per sottolineare il divieto a simili passatempi, ma di fatto sorrise al bambino slavo. “Non sapevo certo chi fosse – ricorda Oleg – Mengele era sempre educato, quasi gentile”. Le atrocità si conobbero dopo.

“Cercavano mio padre e non trovandolo presero mia madre, mia nonna e me. Dapprima fummo rinchiusi nel carcere di Rijeka. Il giorno dopo fummo caricati su un treno. Nessuno sapeva quale fosse la destinazione. Il viaggio durò tre notti e due giorni. Ammassati in un vagone. Sul pavimento paglia.” Aveva 10 anni ed è riuscito, per quei casi fortunati del destino, uscire vivo dal lager della soluzione finale. Oleg riuscì a evitare di essere diviso dalla mamma, almeno per alcuni mesi. Poi i tedeschi scoprirono che era più grande e fecero per trasferirlo. Sulla casacca il triangolo rosso segno distintivo dei detenuti politici. Sul braccio il numero IT1894888. “ Eliminavano le persone senza pietà ma – ricorda Olega Mandic – per trasferire un prigioniero da un settore a un altro doveva passare una visita medica”. E così il bambino jugoslavo si trovò faccia a faccia con il dottor Morte, Joseph Mengele. “Mi sorrise ma non mi degnò di troppa attenzione. Era ossessionato dai gemelli. Ce ne erano quindici coppie a quel tempo nell’ospedaletto del campo”. Un giorno Mengele lo sorprese mentre faceva fiori di carta scosse la testa per sottolineare il divieto a simili passatempi, ma di fatto sorrise al bambino slavo. “Non sapevo certo chi fosse – ricorda Oleg – Mengele era sempre educato, quasi gentile”. Le atrocità si conobbero dopo.

Otto mesi a sopravvivere ed evitare la selezione per le camere a gas o la fucilazione. Poi una mattina di quel freddo inverno del 1945, alcuni esplosioni risvegliarono il lager. I tedeschi avevano fatto saltare i forni crematori. Radunarono i prigionieri e quelli ritenuti validi li portarono via in una tragica marcia della morte. Morirono a migliaia. Gli altri rimasti nel campo, malati, denutriti, al freddo rimasero chiusi nelle baracche.

Poi un giorno apparve un soldato russo tra i reticolati. Era finita. La prigionia ma non la tragedia. “Eravamo rimasti in diecimila e mille morirono in pochi giorni – sono giorni nei quali Oleg Mandic scopre la dimensione della tragedia vissuta in quel lager – I tedeschi erano fuggiti, in fuga anche i kapò. I morti si ammucchiavano e io aiutavo la portarli via. Ma i forni crematori non c’erano più e allora ammassavamo i cadaveri in una sorta di collina dei senza vita”. Anche se per molti quella vita era finita già da un pezzo. In quei giorni Oleg prende coscienza della morte, quella che fa male che si aggrappa all’anima. “Avevo un

compagno di branda, un bambino ucraino di 8 anni. Tremava sempre, aveva la febbre. Dormivano stretti per il freddo. Poi una mattina non tremò più. Era morto. In quei giorni avevo trasportato decine di cadaveri ma nessuno mi aveva fatto impressione. Neppure quelle cataste di corpi scheletriti rivestiti di quelle divise a righe mi avevano messo tanta ansia come il corpicino del mio compagno di branda.”

compagno di branda, un bambino ucraino di 8 anni. Tremava sempre, aveva la febbre. Dormivano stretti per il freddo. Poi una mattina non tremò più. Era morto. In quei giorni avevo trasportato decine di cadaveri ma nessuno mi aveva fatto impressione. Neppure quelle cataste di corpi scheletriti rivestiti di quelle divise a righe mi avevano messo tanta ansia come il corpicino del mio compagno di branda.”

Arrivano i russi, un ufficiale dell’Armata Rossa li cerca, i Mandic sono una famiglia importante, una volta trovati vengono rifocillati, sistemati in una baracca solo per loro in attesa del trasferimento a Mosca. I cineoperatori dell’Armata rosso li riprendono li intervistano e quel documentario sarà trasmesso molte volte in Russia. Per anni Oleg è rimasto nel silenzio di quei ricordi. Poi come per un’illuminazione a cominciato a raccontare la sua storia. “Ho cominciato a fare il giornalista e raccontare le storie degli altri – dice Oleg – dovevo anche raccontare la mia esperienza”. Lo fa con i giovani ai quali trasmette, sì i ricordi tragici, ma soprattutto il suo nuovo sentire. “ Io sono grato ad Auschwitz – dice lasciando interdetti i suoi interlocutori – a 13-14 anni capii che la parte più brutta della mia vita era passata. Che non poteva più capitarmi di peggio. E ho capito che la felicità dipende dall’atteggiamento del tuo cervello.”

E quel lager è divenuto il suo analista, spiega. “Torno periodicamente ad Auschwitz. Aspetto che i visitatori lascino il campo, allora entro sul far della sera e ripercorro quei luoghi. Ne esco ogni volta come rigenerato. Ho compreso che l’odio non fa star bene. Questo cerco di trasmettere. Purtroppo quegli orrori non finiscono mai. Si sono ripetuti in Bosnia, in Ruanda e in tante altri parte del mondo ancora oggi”.

Il sorriso del suo sguardo riempie di serenità. L’abbraccio che ci concede trasmette forza e speranza.

L’ultimo bambino deportato a lasciare il lager di Auschwitz

Articoli correlati