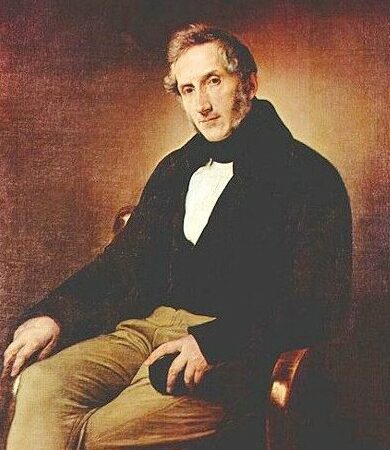

di BIAGIO LAURITANO-

In Alessandro Manzoni la fede cristiana e la ricerca della verità contribuiscono all’elaborazione di un pensiero in cui concezione politica e riflessioni religiose diventano complementari. Manzoni rifiuta il ruolo assunto dalla ragione nell’Illuminismo e ogni forma di storicismo immanente finendo col concentrarsi sul rapporto tra storia e fede in cui la Grazia di Dio prende il posto della ragione spingendo l’uomo alla salvezza. L’adesione giovanile di Manzoni al giacobinismo in nome dei principi di libertà ed indipendenza, espressioni della Rivoluzione francese, viene meno con la caduta della Repubblica partenopea, la cui testimonianza è data allo scrittore dallo storico Vincenzo Cuoco, e rivela i limiti di un’azione politica affidata solo ed esclusivamente a un élite di intellettuali da cui il popolo rimane escluso. Manzoni si avvicina anche allo storicismo di Giambattista Vico secondo cui a determinare il corso della storia concorrono i ruoli svolti dalla religione, dalle istituzioni, dall’economia liberista e dal popolo. Inoltre Manzoni ricava dal pensiero degli idéologues francesi l’importanza di un’analisi storica connessa ai valori morali. La conversione al cattolicesimo del 1810 rende Manzoni consapevole dei limiti di un’interpretazione illuministica della società, ritenuta oramai inadatta a spiegare il senso profondo della vita umana. Il cristianesimo di Manzoni risulta influenzato dal giansenismo e perciò l’uomo, corrotto dal peccato, è incline al male e solo Dio può intervenire per salvarlo attraverso la Provvidenza che opera senza che all’uomo è dato saperlo. L’uomo può comunque agire attraverso il libero arbitrio arrivando così ad ottenere la Grazia secondo un ideale di vita cristiana. Nella fase della maturità Manzoni ritiene che la Grazia possa essere ottenuta da tutti a condizione che si pentano e cerchino Dio come è evidente nella conversione dell’Innominato. In ogni caso, secondo lo scrittore, la vita terrena è dominata dal male, le azioni dell’uomo trascendono la sua volontà di comprenderle totalmente poiché solo a Dio ne è evidente il significato ultimo. Secondo la poetica manzoniana l’arte ha valore solo se contribuisce a nobilitare l’animo umano per farlo arrivare alla verità dei fatti. Ed è per questo che Manzoni affronta nei suoi scritti problemi storiografici e letterari come nella “Prefazione” al Carmagnola e nella “Lettre a Mons. Chauvet”. Gli intellettuali milanesi, come ad esempio i fratelli Verri con la rivista “Il Caffè”, avevano affermato l’idea di una letteratura che si interessasse di politica, di economia, di scienza partendo dalla quale Manzoni si era avvicinato agli idéologues parigini, come Claude Fauriel, secondo cui la storia doveva essere al centro della letteratura romantica; ne è un esempio evidente il carme “In morte di Carlo Imbonati”. In esso la ricerca del “Vero” ovvero dei fatti storici comunica al lettore messaggi morali in grado di indurlo alla riflessione. In questo modo la vecchia poetica neoclassica dello scrittore, che celebra un’apatica concezione della bellezza come nel poemetto “Urania”, risulta superata a favore di una nuova poetica ricca di tensioni morali e religiose come si evince dagli “Inni sacri”. Ugualmente importante è la posizione sul teatro espressa da Manzoni, oggetto di dibattito tra classicisti e romantici. Manzoni rifiuta il precetto classicista dell’unità di tempo, di luogo e di azione e sceglie di raccontare il vero il quale deve essere supportato però da un’indagine storiografica. Inoltre assegna alla tragedia la funzione di raccontare i grandi temi esistenziali e vede nel coro, che non interferisce con l’azione, il mezzo per esprimere il pensiero dell’autore. Oltre alla dominazione austriaca del Regno lombardo-veneto che nega agli intellettuali ogni iniziativa politica e scrittura patriottica, la scelta di Manzoni di aderire al vero nasce dalla convinzione che le vicende della storia passata possano offrire una chiave di lettura del presente. Dopo l’entusiasmo giacobino della gioventù Manzoni comprende che non esiste azione politica senza violenza, come testimonia l’Adelchi, e quindi la storia terrena è pervasa dal male e dalle ingiustizie; in tal senso lo scrittore rimane insoddisfatto della tragedia, poiché essa dà voce solo ai singoli eroi e non al popolo, vero protagonista della storia. E nella “Lettera al marchese Cesare D’Azeglio sul Romanticismo” Manzoni sottolinea, come fine pedagogico e morale della letteratura, ciò che è più vicino alla realtà e possa quindi essere compreso da tutti in quanto espressione dell’autenticità delle azioni ovvero dei sentimenti e delle esperienze di ogni uomo. Perciò Manzoni rifiuta la mitologia classicista, poiché frutto solo della fantasia, e rivolge la sua attenzione proprio al popolo, autentico depositario delle azioni morali della storia al quale si rivolge la nuova letteratura romantica. Questa scelta è il risultato di diversi fattori: il messaggio di Cristo che promette agli umili il regno di Dio, la prospettiva democratica dell’Illuminismo, l’idea di nazione intesa come unità del popolo, vero custode dei valori su cui si fondano le radici dell’italianità. Tutto questo si realizza nel romanzo storico, un nuovo genere letterario che grazie soprattutto a Walter Scott, autore di “Ivanhoe”, sta avendo successo in tutta l’Europa. Adottando il criterio della verosimiglianza il romanzo storico dà allo scrittore la possibilità di ricostruire fatti ed avvenimenti e di esprimere, al contempo, i sentimenti dei personaggi superando in questo modo gli esiti della storiografia. Nella “Lettera al marchese Cesare d’Azeglio sul Romanticismo” Manzoni ritiene che l’invenzione fantastica è ammissibile purché non neghi la verità storica come si evince da “I Promessi sposi”. Inoltre lo scrittore sottolinea l’importanza del fine morale di detta verità rivolgendosi ad un pubblico di lettori il più ampio possibile, ma in ciò viene ostacolato dalla mancanza di una lingua nazionale comprensibile a tutti in quanto tra la lingua scritta è quella parlata c’è uno scarto profondo. E la lingua letteraria ha una natura ancora artificiale in quanto fondata sull’ imitazione dei grandi scrittori toscani del passato e quindi accessibile solo alle persone colte. Per Manzoni la questione della lingua è fortemente influenzata dalla realtà storico-politica; perciò, secondo lo scrittore, la lingua non deve essere considerata sotto il profilo dello sperimentalismo stilistico, ma sotto quello della comunicazione sociale e nel trattato “Della lingua Italiana” Manzoni propone come soluzione adottare come lingua nazionale ed unitaria il fiorentino parlato dalla borghesia colta.